亚洲东南的明珠──馆藏泰国造像的概况与意义

文/中台世界博物馆馆长 见谌法师

泰国,一方位于东南亚洲具有悠久历史及佛教盛行的国度,素有「黄金之地」的美称,早期即已接受佛教文化的洗礼,据《善见律》所称,公元前三世纪阿育王派遣使团至各地传播佛法,当时已来到黄金之地,根据现代学者考证当初使团到达之地极可能为现在泰国中部地区。然而,古代的泰国并不是统一的国家,而是由不同的城邦及族群所居之地,自古以来称为「暹罗」(Siam),在十三世纪之前,由孟族所建立的「堕罗钵底(Dvaravati)」、高棉族建立的「高棉(Khmer)」,以及马来族的「室利佛逝(Srivijaya)」都曾统治泰国的部分领土,也为这片土地带来了佛教、印度教及密教文化。

十三世纪之后,由泰族所建立的素可泰(Sukhothai)、兰纳(Lanna)及阿瑜陀耶(Ayutthaya)等王朝,为泰国佛教及文化奠定了稳固基础,1238年建立的素可泰王朝,历史上被视为完整统一的国家,披着幸福的曙光,举国上下尊崇佛教,创立文字及典章制度,文化艺术昌盛,被称为泰国佛教艺术的黄金时期,之后的几个王朝莫不受其滋养。

早期佛教传入泰境,上座部、北传佛教及印度教皆有弘传,十二世纪时锡兰(Ceylon,现称斯里兰卡Sri Lanka)佛教大兴,当时的锡兰王为上座部佛教的有力支持者,并举行第七次结集修订佛教教义。当时来自于东南亚的缅甸、兰纳及柬埔寨等地僧侣蜂拥至锡兰学习上座部佛法。1277年兰甘亨王邀请锡兰僧侣至素可泰,大力支持其宣讲教义,并将此事件刊刻于铭文之上,从此时期之后,上座部佛教在泰国奠定无可撼动的地位,成为官方宗教。锡兰上座部佛教的影响,可以说是成为今日泰国佛教的主要骨干,并与早期传入的不同宗教及其他教派互相共存。

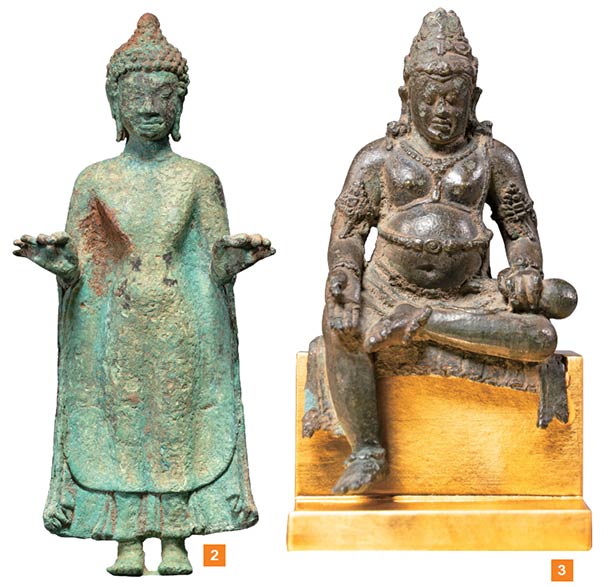

今年度本馆推出的「佛.国:馆藏泰国造像特展」展出馆藏泰国各时期的造像,共四十五件,包含十三世纪暹罗以前的堕罗钵底(图2)、室利佛逝(图3)及高棉三个王朝的文物,以及十三世纪以后暹罗的素可泰、兰纳、阿瑜陀耶的造像。另一展区则展出近代泰国拉达那哥欣(Rattanakosin)时期,主要是拉玛三世至五世时期的造像。

目前馆藏东南亚地区的造像,主要以佛教造像为主,少部分为印度教及密教文物,总数约有三百多件,材质大都为金属、漆及石雕,地区包含了缅甸、泰国、柬埔寨吴哥、印尼及越南造像。为早期护持居士所供养,殊为难得,在现今台湾博物馆中,可以说是非常珍贵的藏品。

而本次特展以「佛国」为主题,选展出泰国历史各时期的造像,为台湾少见的东南亚文物展览。特展完整呈现泰国各时期的造像,从最早的八世纪堕罗钵底青铜佛立像,直到二十世纪初拉达那哥欣的造像,时间长达一千二百年,见证泰国佛教的发展,城邦种族与不同宗教融合所造就的殊胜泰文化。

如以泰国造像的特质来看,其造像艺术与风格的形成,与部族、城邦、王权及地理气候存在着密切的关系,随着时代的推移,各种历史因缘相继涵养了泰国的造像样貌。早期堕罗钵底时期造像,除了吸收印度传来的笈多风格之外,佛像的相貌充分表现了孟族人特有的素朴宽和与莽莽榛林的气质特征,而高棉王朝则呈现异种文化与宗教。

如以地理来看,古代泰国并不存在着特定的疆域概念,因此多种族及文化宗教不断在此一地区融合与影响,形成多元丰富的造像特质,例如馆藏的青铜「喜金刚」半尾缦,为十二世纪高棉巴普昂风格(Baphuon style)的代表(图4);石雕「女神像」的衣裙,则展现了高棉地区纱笼(sarong)的各式风貌(图5)。

十三世纪之后的泰国佛教艺术明显地与王朝政权有着密切的关系,素可泰王朝的建立,王权的支持,使造像呈现出蓬勃朝气,柔和雍容却充满典雅的美感。行走佛以其纤细与优雅,处处呈现出黄金时期造像的特征(图6),并成为泰国佛教艺术的代表性造像。之后其势不减,所创造出的古典原则,一直影响到之后的几个王朝。而十五世纪后,得于航海贸易之便,经济的富足,使阿瑜陀耶的造像多了商业城市的工艺之气,除了承继素可泰风格之外,造像趋于繁复,从海上的贸易与来自中国的丝织品、瓷器的精细与花纹样式,使这时期的造像做工更加精美,且装饰华丽(图7)。

图1:佛足印 |

|

|

|

近代泰国进入十九世纪后,佛教造像充满了皇室气息,某些造像的衣着与宝冠基本上是泰国皇家的形式,尤其是拉玛三世至五世的造像,几乎是金色系与漆的表现方式,佛袈裟上的装饰图纹更加华丽与突出(图8)。佛足印的华丽装饰,黑漆与金箔互相交映,尤其是佛足印上的图案,刻画着代表吉祥图案、转轮圣宝以及象征宇宙的一百零八种图案,也为泰国佛足印信仰带来不同的艺术形式。

中台世界博物馆在创办人惟觉安公老和尚的慈力感召之下,为保存佛教艺术与文化,十方信众乐慨捐输,捐赠造像大都以北传造像为主,而东南亚文物的收藏,也在因缘际会下得以保存于博物馆,成为台湾博物馆为数不多的南传佛教文物收藏与值得观注的重点。而本次选展泰国各时期造像,并以主题展览的方式,让人们了解泰国佛教发展的历史概况,也称得上是台湾首次泰国造像的特展,稀有难得。

若以立足于世界宗教的立场而言,北传佛法与上座部佛教,皆是佛陀言教的化育,不同地区以其特殊的因缘,造就佛法传播的不同样貌,佛教历史发展的多元,也融入了更多让我们认识佛法的契机与不同区域佛教发展的独特面貌,相对于我们之前所关注与研究的印度与北传佛教艺术之外,对于南传上座部佛教艺术在中南半岛的发展,有了更深刻的理解与认识。

图7:佛立像 |

|